こちらはまだ朝の7時です。日本は夏真っ盛りですね。

うゆじゃなくないです。前回の続きを書きます。

長いんで読まなくても大丈夫です。

④『ダレン・シャン』シリーズ

前回、私の人生において直接優れた読書指南を行ってくれた二人のうちの一方として「たかちゃん」を紹介したが、「ダレン・シャン」シリーズとの出会いにはそのもう一方、小学3年生のときの担任である西川先生が大きく関わっている。

彼女は今思い返すと大変ろくでもない先生であった。年齢は50代半ばくらいで、パンチパーマに厚化粧、派手なアクセサリーをじゃらじゃらとつけ、好きなものはバーゲンに割引、それから旦那の悪口と、嫌なおばさんの典型例みたいなペルソナをしていた。さらに男子から人気のある女子には辛くあたり、内気な子が口ごもると遠慮なく追及、そして彼らが思わず泣き出そうものなら口の端をいやらしくゆがめて笑う始末。当然ながら生徒からの支持率は極めて低い、というよりほとんど憎悪に近い感情を向けられてすらいた。

そんな愚にもつかぬ風体ではあるが、しかし私はそれでも彼女を恩師と呼ばせてもらいたいと思う。それはやはり、ろくでなしではあれど、彼女も教師なりに、生徒たちには素晴らしい読書体験を与えてくれたと言えるからだ。新しい発見への扉は教室の後方、生徒がランドセルを入れるロッカー棚の上に設えられた彼女オリジナルの学級文庫の中に開かれていた。

その一つが「ダレン・シャン」シリーズである。

学校指定の推薦図書にも頻繁に選ばれていた本作は、不慮の事故から半分人間、半分ヴァンパイアになってしまった少年ダレンの冒険を描いたダークファンタジーである。ダレンを取り巻くヴァンパイアの先輩やフリークショーの面々、それから宿命のライバルであるスティーヴといった独特で鮮やかな人物造形に加え、時間や魂の仕組みにすらも肉薄する神秘的な世界観が特徴的だ。「ノワール」の類型とも言えるのだろうか、主人公ダレンが自らのうちに内包する悪意や欲望といったものに対峙しつつ、数限りない出会いの中で、世界における自分の生きる位置を模索していく姿を描いている。本作が優れているのは、児童向け小説という枠組みに関わらず、主人公側の人々を完全な善として描ききらないところにあるだろう。主人公たちヴァンパイアとその敵対組織は本来同じルーツを持つ兄弟同士であり、程度の差こそあれ、人間社会のアウトサイダーとして一般市民に危害を及ぼしていることに変わりはない。彼らの違いとは単に思想の違いにほかならず、自身の悪を否定しようと足掻くか、あるいは潔く受け入れてしまうか、善悪二元論では到底括りきれないその微妙な問題が、ひいては血で血を洗う両者の全面戦争にまで発展していってしまうのだ。

また、本作の大きな特徴のひとつとして挙げられるのが、物語が主人公ダレンの「僕」としての一人称視点の語りによって紡がれる点で、したがって彼によって語られる世界の見方や構造は必ずしも公平なものであるとは限らないという前提が発生、この物語の複雑さは著しく倍加することになる。例えば、敵側のスパイとしてダレンが告発した男は、あるいは戦争の調停者として機能しえたかもしれない。一時の怒りに身を任せず彼を許しさえしていれば、その後の凄惨な争いと別れはなかったのだろうかと彼は悩み続けるのだ。断罪は正義によって行われるが、正義は決して善であることを意味しない。ダレンの成長と、それに伴って移ろいゆく善悪の葛藤の中で、若い一読者であった私は、公正と美徳の観念を少しづつ培っていったのであった。

「ダレン・シャン」シリーズを読み終えた私に、西川先生は大変な喜びを隠しきれない様子で私に握手を求め、教室の後ろの黒板を埋めていた「運動チャンピオン」「勉強チャンピオン」「親切チャンピオン」のランキング表に、でかでかと「読書チャンピオン」として私の名前を書き加えたのであった。こうして3年1組には運動も勉強も得意でなくさして親切でもないが、とにかく「ダレン・シャン」をいち早く読み終えただけの場違いなチャンピオンが誕生してしまったのである。

ここでCM。

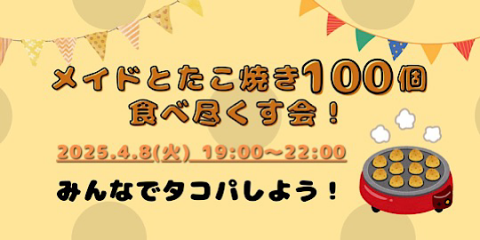

タコ焼きイヴェントをやるみたいです。

タコ焼きというのは日本の伝統料理で、地面に球形の穴を掘って、そこに流し込んだ生地を野焼きの煙でいぶすのだそうです。面白そうですね。いっぱい食べにきてください。打倒銀ダコ。

④「ハリー・ポッター」シリーズ

次に私が手を出したのは「ハリー・ポッター」シリーズだった。言わずとしれた超人気シリーズであり、かくいう私もまた、本作に並々ならぬ影響を受けた少年の一人であった。少年期に最も好きだった作品は何かと聞かれれば迷わず本作を推すだろう、それだけ傾倒していた。

私の通っていた小学校の図書室は西側に窓を向けて南側に書棚、読書スペースを挟んで前方となる北側にカウンターという構造をしていて、「少年探偵団」シリーズや「ダレン・シャン」シリーズをはじめとして私がこれまで読んできた本の多くは南側のドアに隣り合った後ろの壁際の書棚に置かれていた。そして、進級とともに少しづつ本の捜索範囲を拡げていった私は、やがて西側の窓の下、読書スペースを取り囲むように設置された背の低い本棚のほうへととうとう足を踏み入れていく。

小さな頃から何度も通い、その度に見つめてきただけあって、図書室の窓から見える景色は今でもよく覚えている。まだ低学年だった頃には鬱蒼と木の生い茂った暗がりになっていた先は、年を経るごとに土地開発で繰り返し伐採され徐々にからりと乾いた分譲地に様変わりしてしまった。かつて「くまさんの森」と呼ばれていたことが示すように豊かな自然生物の良き住処となっていた森。校庭から容易に侵入可能にもかかわらず、森の奥に住む危険なホームレスや、足を踏み入れた生徒が指を噛みちぎられたという巨大ガメといったようなものの噂のために、不良生徒ですらも滅多に立ち入ろうとしなかったあの深甚な暗黒。思えば私の空想と好奇心は、私が本と見つめ合うという祈りに似た敬虔な行為と出会って以来、ずっとあの暗黒の中にこんこんと湧き続けてきたのではなかったか?神秘と恐怖が混じりあって無限の謎を生みだす場所。それが今や、目の前に広がるものは一点の影すらない退屈な分譲住宅ばかりである。謎は闇とともに蒸発し、理性によって区画整理された画一的な土地のみが並ぶ無機の砂浜には、もうホームレスや巨大ガメの影すら見当たらない。本棚を進撃し、少しづつ領土を拡大していった私が、とうとうあの森に対峙しようかという頃には、私の探し求めていたものの一切はとうに失われてしまったあとだったのだ。

私は窓の外に広がる失意の象徴から目を逸らし、俯いて本棚を見た。そしてそこに「ハリー・ポッター」はあった。

失われてしまったなら創ればいい、それこそ森の喪失という経験を経たうえで「ハリー・ポッター」を読んだ私が気づいたことのひとつだった。現実には限界がある。どんな可能性を持とうとも、人は人だ。個人でできることには限界があるし、許されることよりも許されないことの方がずっと多い。もちろん私一人の力であの森を再建することだって不可能だ。しかし、そこに私自身の想像の力で木を生い茂らせ、素晴らしい未知の生き物たちを住まわせたら?その想像はやがて私自身の実感となって、私がいつかどこかで別の森を守るための種子となるかもしれない。

人が不条理と戦うためには、自分の中に物語を取り込むことが不可欠である。物語。それはときに宗教であったり、戦争であったり、学生運動であったりした。しかし誰かが悪意のもとに、あるいは歪んだ自己意識のもとに打ち立てたジャンクな物語(これは村上春樹の造語である)は、その単純明快さゆえに多くの人を巻き込み、洗脳し、大きな悲惨の引き金をひくことになるだろう。理性と最高善を希求することを最初の約束事とし、キッチュな進歩史観に基づいて打ち立てられた戦前の近代社会は、そうした物語によって人間世界の悲惨を隠蔽し、自由と引き換えに人々へ服従の心地よい痺れの感覚を提供してきた。そしてそれが2つの大戦と大きなキノコ雲によって明確に否定されたあとでなお、人々はあれほど憧れていたはずの自由が実は苦痛に満ちたものであったことに気づき、再び学生運動やカルト宗教などの形をとった代替の物語に埋没していくことになった。しかしそれらもまた様々な悲劇の形をとって否定され続けた結果、9月11日に大きな物語はとうとう完全に倒壊し、我々にもついに大きな物語のぬくいベッドから起き出さなければならない時が来てしまった。目覚まし時計は手の届かない場所で鳴り響いている。

それでも人は共有されたナラティヴを本能的に求める生き物であり、その自己破壊的性質を知ってしまった以上、それとの適切な距離を測り、悪意ある語り手に与せぬ善良なる理性を自身の中に育ておく義務を負うようになった。そこで必要になるのが、数多くの、それも精緻に創り出された物語を摂取し、時間が経ったあとでも自らのうちに断片的に残存するそれらを材料にして、新しい主体性の物語を建設していくことの練習である。映画『君たちはどう生きるか』(宮崎駿、2003年)では、広大な精神世界の中で一人、ただ無心に毎日石を積み立て続ける老人の姿が描かれている。彼は確かに疲弊した老人であり、消極的なアタラクシアに潜り込んで無為な営みを続けているだけなのかもしれない。彼に必要だったのは、彼になくて主人公の真人にあったものは、新しい石を探し続けようとする積極的な主体性にほかならないのだ。石を拾う、積む、崩す。拾う、積む、崩す。その一連のサイクルの中に、アーレントの言うようなテロルに対抗するための不断の「対話」のエネルギーが発生し、我々は我々の中に自分の物語を作ることができるのである。

魔法界における伝説的な闇の魔法使いであるジェラルド・グリンデルバルドは、かつて「より大きな善のために」をモットーにかかげ、キッチュな物語によるテロルで人々を脅かしていった。そしてハリーの物語における最悪の魔法使いヴォルデモートは、人間の持つ愛の力を否定し、血統や能力に基づく急進的な進歩主義の物語を旗印に人々を洗脳し、悪の帝国を築こうと画策した。彼らを打ち破ったものとは、正真正銘、日々の地道な営みの中に強固に編まれた愛(利他性)の物語だったのであり、その結末は、偉大さや独りよがりの野望といったものがいかに儚く無為なものかを我々の前にはっきりと示してくれる。

私は、そう、まだ幼かった私は、ハリー・ポッターという額に傷のある少年との出会いを通じて、人間がたった一人で生み出しうる驚嘆すべき素晴らしい世界の扉を開き、絶えず旅をし、発見し、物語というものの輝かしくも恐ろしい力を知ることになった。J.K.ローリングの見せてくれた世界は、ある日の出会いからずっと変わらずに私の物語の礎として強固に根を張りつづけ、私が新しい世界に飛び込もうとするとき、別の物語にリープするとき、必ず私の中で光り輝く道標となるのである。

小学3年生から6年生まで「ハリー・ポッター」シリーズに熱中していた私は、他聞に漏れず作中に登場する呪文を全て暗記したり、マニアックな知識を深めたり、自分独自の魔法史年表をつくったりして楽しんでいた記憶がある。中学受験に合格したらホグワーツのローブとトランクを買ってもらうという約束は未だ反故にされたままである。「ハリー・ポッター」シリーズとの思い出はたくさんあるので、ぜひご帰宅してお話しに来ていただきたい。

いつでも待ってますᐡ. ̫ .ᐡ ♪

おわり