うゆです。

先日、とあるターミナル駅の書店を訪れた際にこんなパネルを見つけました。

何の気なしに雑誌を見ていたはずの私は、途端に誰かの視線に捉えられるような不快感に襲われ、慌てて辺りを見回して客や店員に紛れた監視者、もとい実験者の正体を看破しようと虚しい努力をしましたが、結局違和感らしい違和感は見つけられず、ただ雑誌コーナーの向こうにある参考書コーナーの天井に一台の監視カメラが取り付けられているのに気づいただけでした。

脳内にはヘッドホンをして黒いジャケットを羽織り、色あせたジーパンを履いた私自身が不安げに佇んでいる姿が、防犯カメラの視線をとって浮かんでくるようです。私は心もち身を屈め、棚の陰に姿を隠すようにしてその視線から逃れようとしながら、ふと目に付いた2月号の『新潮』を手に取り、上の空でパラパラとページをめくってその「実験」とやらの内容に思いを巡らせました。

説1 パネルの色やフォントを調整し、エリアごとに比較実験を行っている。

説2 目的は万引き防止ではなく、このようなパネルを目にした客がとる行動をパターン化するための実験を行っている。

説3 テレビ局の検証。客の行動の観察。

説4 本当は実験など行われていないが、その存在を仄めかすことで監視者の視線を強調し、万引き防止の効果を促進させている。

こうして考えてみると、なんだか実は4つ目の説の方が有効だと思えてきます。つまり実験など行われていないということです。そもそも実験を行うのであれば、その存在を明らかにしてしまうと正確なデータをとることができないというのは明白(「ホーソン効果」の一種)でしょうし、明らかにするにしても客に対して実験内容についての最低限の説明は行われるべきでしょう。

それはある意味では実験だと言うべきものかもしれません。すなわち、実験をしないという実験。私はその冷たい黒色のパネルが放つただならぬ雰囲気の意味深さが、却って饒舌にその目的を示していると思ったのです。

例えば、「ナッジ/Nudge」という言葉があります。「小突く」という意味の英単語に由来する行動経済学の用語で、極めて少ないコストでより多くの人の行動に良い影響を及ぼしうるアイデアのことです。例えば階段にピアノの鍵盤の絵を描くことで利用率を向上させたり、男子トイレの小便器にハエの絵を描くことで飛散汚れを防いだりといった事例があります。ポイ捨ての頻発地域に鳥居の模型を置くことでそれを減少させるというのも一例でしょう。最小限のコストで最大限の効果を。私が目撃したパネルもそうした意図のもと作成されたものなのでしょうか。

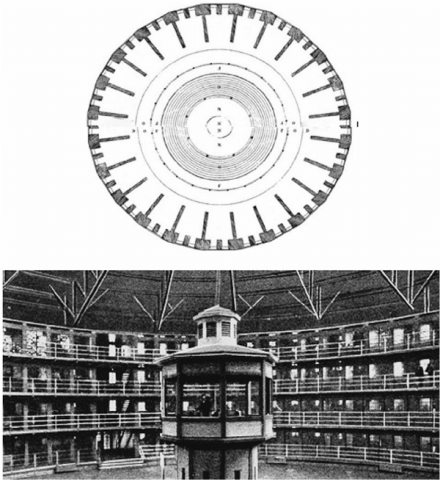

また、ミシェル・フーコーは著書『監獄の誕生』の中でジェレミ・ベンサムの構想した監獄塔のモデルを援用しながら、監視と人間心理の関係を分析しています。

その塔は「パノプティコン(pan/汎 optikon/見る )/一望監視式監獄」と呼ばれ、中央の監視塔をぐるりと円形に取り囲むように囚人の監房が配置されたものです。監視塔が常に全方位を見渡せる設計のために、最も効率的に囚人たちを管理することができるのです。有名な例には日本の網走監獄などがあります。

フーコーはこのモデルを引き合いに出しながら、監視塔の内部を囚人たちから見えないようにすることで、監視の効果が飛躍するという説を述べています。例えば教室の前に先生が立って見張っているよりも、見ているのかいないのかは分からないがとにかく後ろに立っているほうが、生徒たちがその視線を強く意識してしまうことがあるという実験があります。視線の行方が不明確であるという場合、監視されている場所とそうでない場所の境界が曖昧になるため、見られている人々は常に「見られていないかもしれないし見られているかもしれない状態」に取り置かれるのです。これを浅田彰は「不在の視線」と呼び、不自由の論理を透視しようと試みています。

今回のパネルの「実験Ⅱ」の文言は、それ一言で店側と客とをそれぞれ「眼差す実験者」と「眼差される被験者」の権力勾配上に留め置いてしまいます。そして客の情報に監視者の存在を幻視させることで、視線を監視カメラにではなく客の心の内部に、実際の視線は不在であるままに浮かび上がらせる目的を果たすものなのではないでしょうか。監視カメラなど存在しない、だからこそ空間は均質化し、視線は愚昧なる盗人の手つきや指先、高鳴って上下する胸の微かな動きを丸ごと包み込んで、本に触れようとするその身体をぴったりと停止させてしまうのです。

私がそこまで考えたとき、ヘッドホンから流れ続けていたpulpの「Mile End」が不意に止み、代わってLINE通話の着信音が流れてきました。スマホを取りだして見ると、画面は古い友人からの着信を示しています。私は売り場を離れて柱の陰に身を落ち着け、八コール目くらいでようやく応答ボタンを押しました。

「急にどうした」

「いやー申し訳ない、いまから映画でもどうすか」

「物による。なにを、どこで」

「えー、菊川で、ダニー・ボイルの初期作のリバイバル」

「うーん、サブスクにあるんじゃないかな…ちょっと待って…ほらあった」

「映画館で観たくはないですか」

「そうね…ま、今回はパスで」

「オッケー。まあ、また誘います。クレール・ドゥニのリバイバルも気になってるんで」

「それは行こう。本当にアツいからね。それじゃ」

「はいはい」

通話終了。私は例の「実験Ⅱ」の話を友人にしてみようかと思いましたが結局言いませんでした。万が一パネルを見た人が誰かに伝えるかどうかを調べる実験なんかであれば、まんまとそれに乗せられたようで悔しい気がしたのです。

その日は結局何も本を買わずに退店しようと思いました。もともと次に良い電車が来るまでの時間つぶしのつもりでしたから、何かを買うつもりなんてハナからなかったのです。

しかしちょうどエスカレーターに乗りこもうかというところでした。自分でも思いがけないほど不意に思い立った私は、踵を返して足早に雑誌コーナーへ戻り、はじめに目に付いた『世界』を一冊手に取ってレジへ持っていったのです。とにかく直感に従っていれば何かが起こるという予感のために、あるいは、なにかに引き止められたような感覚のために。

淡々とレジ操作をこなす店員。ポイントカードの有無を問う口調も、お釣りを渡してくれる手つきも、いつもと変わったようなところは何一つなく、拍子抜けするほど呆気なく私は本を手に入れてしまいました。もちろん私は万引きをした訳ではないし、現在の私の考察が正しければそもそも実験なんて行われてなどいないのだから当たり前といえば当たり前の話なのですが、それでも何か不思議なことが起こるのを心のどこかで期待していた私には少々残念な心持ちがしました。言うなればあのパネルは完膚なきまでに徹底的に作り込まれた日常生活の被殻に、突然穿たれた極小の脱出坑のようなものに思えたのです。その正体を突きとめてみることで、私はその穴を徐々に拡げてこの日常のまだ見ぬ外側へと踏み出していけるのだと、そのように期待していたのです。

その味気ない結末は私をどこか虚しく、脱力したような気持ちにさせました。結局私はその気持ちを黙って噛み締めながら本屋をあとにしました。

さて、「実験Ⅱ」に関する自分の見立てが間違いであったことに気づいたのはその日の夜のことです。夕食も入浴も終え、いざ就寝となったタイミングで、購入した『世界』のページをなんとなく繰ってみたときでした。そのときにはすでに今日の出来事のことなんて気にも留めなくなっていて、私にとってはむしろ雑誌の内容の方がずっと重要なものに思えていました。

流行りの社会学者が寄稿した巻頭のコラムを一つ読み終え、教育論の連載コーナーへ移ろうとしたとき、私の目はあるページの右端に釘付けになりました。文章でぎっしり埋め尽くされたページのほんの一区画に、そこだけ異様な黒色を際立たせた正方形がくっきりと浮き上がって見えたのです。その瞬間、恐怖と困惑とが時間の向こう側から凄まじい速度で迫ってきて、私の心をあのパネルと同じ色をした真っ黒い問いでいっぱいに満たしました。理解するよりも先に、自分の背後に巨大な一つ目がパックリとその瞳を開いたような悪寒に襲われました。そこには白い文字でこのように書かれていたのです。

実験Ⅲ

あなたはすでに参加しています。

*168頁

わたしは驚きのあまり本を閉じてしまいました。私が本を購入し、本屋を退店し、電車に乗り、家に帰って就寝の準備をし、そして今こうして本を開いている瞬間まで、「実験」の観測者は私の後を尾け続けてきたのだという恐ろしいイメージに取り憑かれ、私はその粘着質な視線を振り払おうとするように布団の中で身震いしました。読書灯が照らしきることのない自室の隅の方の闇だまりに、いくつもの目が熱帯魚のように群れて身動ぎする私を追っているのだと思いました。私はパジャマや枕を脂汗でぐっしょりと濡らしながら、布団を頭からかぶって自分を世界の一切からまるきり遮断してしまおうとしました。

そのまま十秒、あるいは十分、もしかすると数時間が経過しました。私は恐ろしさに身体を震わせ、眠りに逃げ込んでしまうことも出来ないまま、ただその岩のような時間の重さに耐え続けているほかありませんでした。汗が冷えて背中を不快に濡らしています。この間に外の世界では百年経過していたらどうしようと、私は不安に由来する突拍子もない虚妄をすくすくと胸の内に育てては刈り取ってを何度も何度も繰り返し続けました。

しかしやがて窓の外に郵便配達のバイクのエンジン音が聞こえると、その途端に凝縮された闇の緊縛がふっと解け、私はようやくそこから自由になって布団から這い出しました。もう何年も経った気がしました。

汗で湿った髪を未明の冷えた空気に晒しながらキッチンへ行き、よく冷えた水をコップ一杯になみなみと注いで一息に飲み干し、死地から生還した兵士のような気持ちで窓越しに薄明の街を見渡しました。

そうしてしばらく息をついたあと、私はまだ夜闇の心なしか濃厚によどんだあの忌まわしい自室に戻り、「実験Ⅲ」の被験者として、ベッド脇に投げ捨てられた『世界』を再び手に取りました。開けるべきページはよく覚えています。私は迷わず168ページを開きました。

ページは真っ黒でした。

明け方の青白い部屋にあって、そこだけ縁取られた長方形の暗闇が、重くゆるやかに渦を巻きながら私の視線を絡め取り、そのままあの長い戦慄の夜へと引き戻していきました。

めくるめく浮沈する意識の中で、私は随分長い距離を歩き、どうしようもない乾きに苦しみ続けたように思います。そしてその極小の地獄の中心に、私は巨大な目、ただそれだけを幻視しました。

太陽の目。

月の目。

闇の目。

夢の目。

どこを向いてもそこにあるもの。

どこに逃れても影のように私について離れないもの。

どうやら視線からは逃れることはできないようです。私はすでに「実験Ⅲ」の内部にいます。

死ぬまで、片時も解放されることなく、見られているという感覚だけを抱えたまま、暗闇の中にじっとうずくまったまま瞼ひとつ動かせないでいます。

それでも私はこの文章を書くことにしました。視線はひとりの身体にとどまっているときにもっとも重く緊密になります。しかしその存在が誰かに伝達されたとき、それはほんの僅かであれ私の身体から移動するように思うのです。

いまこの文章を読んでいる誰かの中へ。

視線は外部から飛来するものではありません。

認識と思考を苗床にして、不安を食って人の内側にすくすくと育つものです。

ここまで来ればもう私は必要ないでしょう。

「実験IV」はすでに始まっています。

あなたが認識と思考を繰り返し続ける限り。